人口问题

人口普查数据:内容、影响、对策

人口结构关系到生产、消费、城镇化、房价、教育、社会稳定,甚至国家竞争力等诸多方面,可以说是很多问题的初始影响因素。

简要分析一下:第七次人口普查数据体现出哪些信息?

人口结构变化会产生哪些影响?

应该采取什么措施缓解人口老龄化问题?

第七次人口普查数据体现出哪些信息?

地区人口结构:

31个省份中,人口超过1亿人的省份有2个,在5000万人至1亿人之间的省份有9个,在 1000万人至5000万人之间的省份有17个,少于1000万人的省份有3个。

其中,人口居前五位的省份合计人口占全国人口比重为35.09%。

分区域看,东部地区人口为563717119人,占39.93%;中部地区人口364694362人,占25.83%;西部地区人口为382852295人,占7.12%;东北地区人口为98514948人,占6.98%。与2010年相比,可以分析人口在不同省份的流入、流出情况,见下表:

表1 各省人口变动情况

年龄结构:

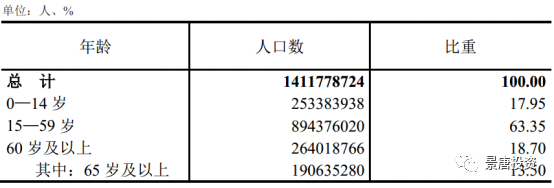

全国人口中,0—14岁人口占 17.95%;15—59岁人口占63.35%;60岁及以上人口占 18.70%,其中65岁及以上人口占 13.50%。

与 2010 年第六次全国人口普查相比,0—14 岁人口的比重上升1.35 个百分点,15—59 岁人口的比重下降6.79个百分点,60岁及以上人口的比重上升5.44个百分点,65 岁及以上人口的比重上升4.63个百分点。

表2 人口年龄结构

根据联合国标准,65岁以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。显而易见,中国已经处于老龄化社会。

受教育结构:

与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中拥有大学文化程度的由8930人上升为15467人。

人口质量大幅提升,为中国经济增长动力由劳动力、资本、土地等要素驱动向技术驱动创造了条件。

城乡结构:

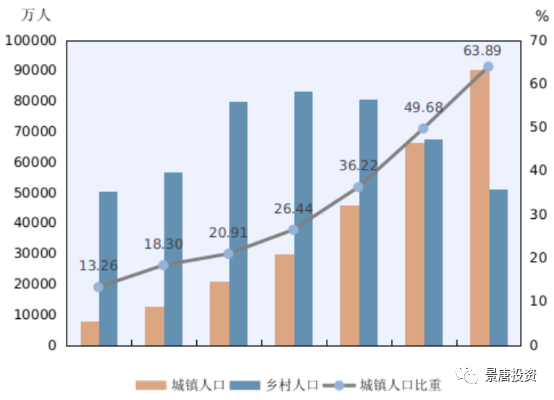

全国人口中,居住在城镇的人口占 63.89%(2020年我国户籍人口城镇化率为45.4%);居住在乡村的人口为占36.11%。

与 2010 年第六次全国人口普查相比,城镇人口比重上升 14.21 个百分点。

这说明中国的城镇化水平大幅提升,但是与发达国家70%的城镇化率还有一定差距。

需要特殊说明的是中国的城镇化率虽然是63.89%,但是拥有户籍的城市人口占比45.4%,大量人口是没有户籍的流动性比较强的人口。

图1:城乡人口变化

性别结构:

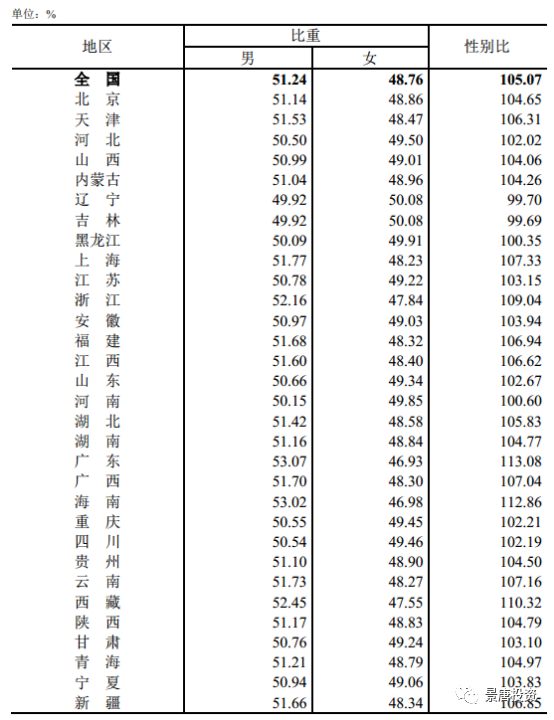

全国人口中,男性人口占 51.24%;女性人口占 48.76%。总人口性别比(以女性为 100,男性对女性的比例)为 105.07,与 2010 年第六次全国人口普查基本持平。

整体来看中国的性别比有所优化,但是分省差异比较大,从中也能折射出某些地区可能还存在一定的重男轻女思想。

各省的性别比见下表:

表3 各省人口性别构成

人口结构变化会产生哪些影响?

未富先老:

处于15-59岁的劳动年龄人口在下降,而处于60岁以上的非劳动年龄人口在上升,老年人口抚养比在持续上升,老年人口抚养比=60岁以上的非劳动年龄人口/15-59岁的劳动年龄人口。

中国人均GDP刚刚突破1万美金,比起美国、日本等发达国家还相去甚远(美国人均GDP超过6.5万美金、日本超过4万美金),但是却面临人口老龄化问题,而目前我国的养老金等社保基金难以满足突增的老龄化人口负担,未富先老。

降缓经济发展速度:

经济学理论中有一个比较经典的经济增长模式——索洛模型,分析了经济增长依靠劳动力、资本、技术要素。

当前劳动年龄人口下降,会放缓经济发展速度,当然人口受教育水平提升也会推进技术进步,进而提升经济增长速度。

但是技术进步主要是生产端的经济增长,消费端还是需要大量人口、尤其是消费能力比较强劲的非老龄人口,才能形成巨大的消费市场,来承接由于技术进步、生产效率提升带来的产品供给,否则会产生结构性矛盾。

产业机会:

人口结构变化蕴含着一些产业机会。

从人口流动性来看,房地产行业肯定要选择去人口流入量大的地区才有发展空间,因为地产行业的繁荣程度长期看人口、中期看土地供应、短期看金融。从年龄结构来看,养老产业、医疗服务产业将迎来大量需求增长阶段。

从性别结构来看,男女比例比之前几次人口普查有所好转,女性消费越来越收到关注。从城乡结构来看,城镇化率提升但是户籍化率还远远不足,限制户籍化率低的因素是城市资源有限导致的户籍无法全面放开,说明教育、医疗等城市公共服务资源短缺,蕴含增长空间。

从人口受教育结构来看,受高等教育人口数量不断提升,只有科技含量较高的企业才能充分发挥他们的价值,传统劳动密集型的企业恐怕发展空间有限。

应该采取什么措施缓解人口老龄化问题?

提出几点建议,仅供参考。

第一,全面放开生育限制,尤其是在城市人口不愿意多生孩子情况下,设立农村生育奖励,发挥农村养育成本较低优势,鼓励农村人口生育;

第二,消除女性就业歧视,增加产假、生育补贴;

第三,建立普惠制托儿所体系,解决幼儿园之前阶段孩子没人带的问题;

第四,建立教育补贴制度,对二胎及以上孩子从幼儿园到大学毕业进行适当的教育补贴;

第五,建立购房关联制度,对于生育二胎及以上孩子的家庭购买房屋进行财政补贴;

第六,适当延迟退休年龄;

第七,建立养老金延迟领取奖励措施,越晚领取养老金奖励越高。